“Come piedistallo avrete un letamaio e come tribuna un armamentario di tortura. Non sarete degni che di una gloria lebbrosa e di una corona di sputi”.

E. M. Cioran

1. Sul bordello senza muri della fotografia (1)

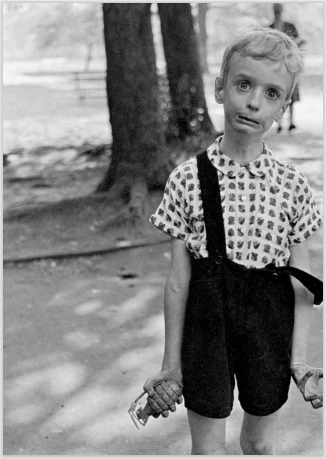

Al tempo della civiltà dello spettacolo, dove la disperazione dei molti si trascolora in amarezza o incapacità di contrastare una minoranza di saprofiti che hanno saccheggiato l’immaginario collettivo e istituito una sociologia delle tenebre… la fotografia dominante fa il suo gioco e si prostra alla sconvenienza della pletora di mercanti d’illusioni… senza capire mai che sono la grazia, la bellezza e la verità che annientano la celebrazione della perfezione in ogni forma d’arte… e portano a riflettere su molta fotografia spettacolarizzata che fa di un bambino ammazzato dalle bombe delle democrazie consumeriste o dei governi “comunisti”, un’occasione per aggiudicarsi un premio prestigioso, un passaggio in televisione o, peggio ancora, una passerella trionfante in gallerie dove ciò che più conta è la firma sull’assegno dei padroni dell’apparenza… un po’ poco… essere ricchi non significa, necessariamente, essere fotografi… non è il denaro che fa la fotografia, ma l’uomo che cerca di raccontare il mondo con un attrezzo come un altro… se poi è anche ricco che importa! La fotografia non mente! Il fotografo sì! Dietro una grande fotografia non ci può che essere un grande uomo! Anche se non lo sa! Un grande uomo è colui che in ogni forma espressiva mette la bellezza, la giustizia e il bene comune, e non ha abbastanza tempo per fare dell’arte un mercimonio e basta. Un fotografo di talento non teme di passare dal salotto alla strada (o viceversa) e disvelare i nuovi barbari travestiti da ideologi o missionari finanziari… che incarnano l’autorità dei puri e dei fanatici e sotto una falsa tolleranza difendono solo i loro privilegi, conniventi sempre con affari criminali o guerre insensate… il loro dileggio non sarà mai abbastanza, fino a quando ciascuno e tutti, di fronte all’insorgenza della platea, saranno costretti a mettere fine alla commedia: abolite l’istrionismo dei potentati, stanate le loro paure di perdere il dominio sugli uomini e vedrete che sono solo una piccola manica di delinquenti.

La fotografia mercatale, non ci stancheremo mai di dichiararlo, a costo dell’emarginazione o del silenzio, è un modo di pensare, prima, di fare, poi… la vanità della fotografia nel suo insieme… investe molto di più di quel che vale, perché è spontanea e per questo assurda, quando non scema! La fotografia come malattia dell’entusiasmo riguarda fotografi, critici, storici, galleristi, docenti o sociologi della demenza accettata… dissertano su tutto nei convegni, tavole separate, master-show di alto o basso profilo… su cos’è la fotografia oggi, cos’è stata o cosa sarà?… fotocamere eccezionali, pixel fantastici, post-produzioni memorabili… la fotografia diventa (e così è sempre stato) un’occasione mondana per parlare solo di se stessi e niente del linguaggio fotografico… sovente la verità sta in quella fotografia del margine (ma non marginale) che contiene un poeta sconosciuto o un genio in ebollizione… e senza piangere né ridere riesce a definire attraverso le immagini il carattere dell’uomo e cosa fa (o subisce) sulla faccia della Terra. Nessun Mito della fotografia è un grand’uomo, per il suo cameriere! Essere celebri non basta! Ciò che conta è sconfiggere il vaniloquio dei potenti che tengono a catena cortigiani e clienti, e disprezzare quanto basta o andare ancora più a fondo, fino all’estrema unzione della fotografia — tutti i feticci del mercato delle idee — e fare della propria creatività un’opera di distruzione della fotografia imperante.

Insistiamo… nei fasti della fotografia mercatale o insegnata, ci sono devozioni sospette… quando si è sensibili alla gloria, lo si è anche per l’infamia… come il capitalismo parassitario, la storia delle chiese e quella delle guerre insegnano! In mezzo agli assassini la corruzione chiede l’aiuto della barbarie! I fotografi che hanno scelto il risarcimento adeguato per la loro prostrazione restano affamati di verità e s’affogano nei dettagli! I pochi che restano, sono passatori di confine e non si fanno regnanti a prova di rimorso… respingono il ritegno e la dissimulazione e costi quel che costi si spingono fino all’estremo della vivenza: fanno fotografia non solo per suscitare passioni, ma per provarle… non abbiamo mai creduto ai “grandi” fotografi, ma a quelli straordinari… randagi d’ogni frontiera, che non hanno mai temuto di screditare l’ordine costituito e fare del- la fotografia un invito al viaggio della bellezza, della libertà e della giustizia… in fondo, anche Luigi XVI “sul patibolo faceva la sua figura; ma non bisogna dargliene merito; sin dall’infanzia i re sono educati a dare spettacolo”, diceva… proprio come i fotografi… anche le puttane di corte erano più regali della marea montante di fotografi della stupidità conclamata… magnificenza e grettezza tengono strette le chiavi del successo! Qui tutti servono e nessuno osserva! Non era Talleyrand (Principe di Benevento, vescovo cattolico, politico) che in tempi non sospetti scriveva: “Gli spiriti di prim’ordine, che fanno le rivoluzioni, scompaiono; quello di second’ordine, che delle rivoluzioni profittano, rimangono”… il principe del camaleontismo (Talleyrand) tuttavia, ha tradito tutti i governi e non ne ha innalzato né rovesciato neanche uno! (ci racconta finemente E.M. Cioran). Quell’aria da borghesuccia della fotografia imperante figura quell’idea di finitezza che non porta al compimento di alcunché… se non l’edificazione di un gusto forsennato per il consenso e, forse, di uno splendore da servi che non ascolta né dice la mia parola è no!… che sono le palinodie (ritrattazione di parole o idee precedentemente espresse) dei vigliacchi e dei cattivi… fuori dal rancore ordinario dei mediocri, la fotografia può essere il linguaggio del disinganno e attraverso la de-spettacolarizzazione della sofferenza e dell’ingiustizia, sollevare i sentimenti nobili della disobbedienza civile… la fotografia non si insegna, come la fierezza, si trova nella strada.

1 Gli scritti di filosofia / politica della fotografia qui pubblicati, in molti casi sono apparsi — abbozzati, incompleti o compiuti — in convegni, incontri o in “FOTOgraphia”… l’editore e direttore della rivista, Maurizio Rebuzzini, ospita i miei lavori da quasi vent’anni e solo la sua forza libertaria (fraterna, egualitaria) permette una qualche circolazione di questa visione e critica radicale /situazionista del linguaggio fotografico.

C’era una volta e una volta non c’era, il presagio che con la fotografia si potesse aspirare a qualcosa di diverso da ciò che l’industria dell’immaginario produce e pretende… una cartografia da iloti! La fotografia e il peccato sono un’unica e identica cosa… un lamento o un eccesso proprio a quanti credono e fanno fotografia pensando di essere o artisti di successo o artisti incompresi… il genio è sempre compreso, soltanto gli stupidi non lo sanno! La fotografia è come una puttana in grazia alle Terrazze Martini, ai festival o ai workshop dove ciarlatani, imbonitori, illusionisti si adoperano ad insegnare ciò che nemmeno sanno o, peggio ancora, a educare alla fotografia mercatale schiere di ebeti… una sorta di dilettanti in tutto che — proprio come i loro celebrati maestri —, hanno l’ambizione di fare la fotografia, diventare celebri, apparire in televisione e vincere chissà quale premio internazionale (truccato, anche), invece di andare a giocare alle bocce o fare un giro in bicicletta nelle campagne della propria regione… tutta gente schiacciata dal provincialismo culturale, che sa tutto su una fotocamera e niente della vita! Ecco perché siamo in difficoltà a stare alle loro tavole, nei loro circoli, nei loro convivi fotografici… i loro discorsi sono più stupidi dell’acqua dei lupini ed è per questo che stiamo bene solo con illetterati, poeti del margine e inguaribili utopisti… almeno parlano di ciò che sanno e non si riempiono la bocca di cazzate… in fondo la nostra più grande ambizione nelle cose fotografiche, è parlare con un ubriaco trovato per strada che racconta che questo mondo fa schifo e va cambiato alla radice e bisogna affilare i ferri… poi forse, fare la fotografia. Lascio agli entusiasti il compito di continuare a credere che la filosofia della fotografia corrente non sia altro che una confessione in pubblico o la truffaldineria di predestinati a un destino da servi.

La fotografia si ascolta non si legge o, tantomeno, s’insegna… la fotografia è una ferita aperta sulla storia, altrimenti non è niente, è solo il lato consolatorio o la forca della fabbricazione di esistenze banalizzate! La fotografia deve frugare nelle ferite, dev’essere un pericolo non una consolazione… il bello sta nell’imperfezione dell’immaginale che inventa il vero, il giusto e s’intreccia al bene comune. Un mio amico diceva: “Tutto quello che non so l’ho imparato a scuola” (Oliviero Toscani). Tutto vero. Sabotare lo stile della fotografia imperante non è solo giusto, ma necessario, per attentare all’idea di sistema della fotografia… dopo la sua distruzione (nei comportamenti, nelle visioni, nelle teste e nei linguaggi fotografici), si può fare tutto… anche la fotografia della vita autentica.

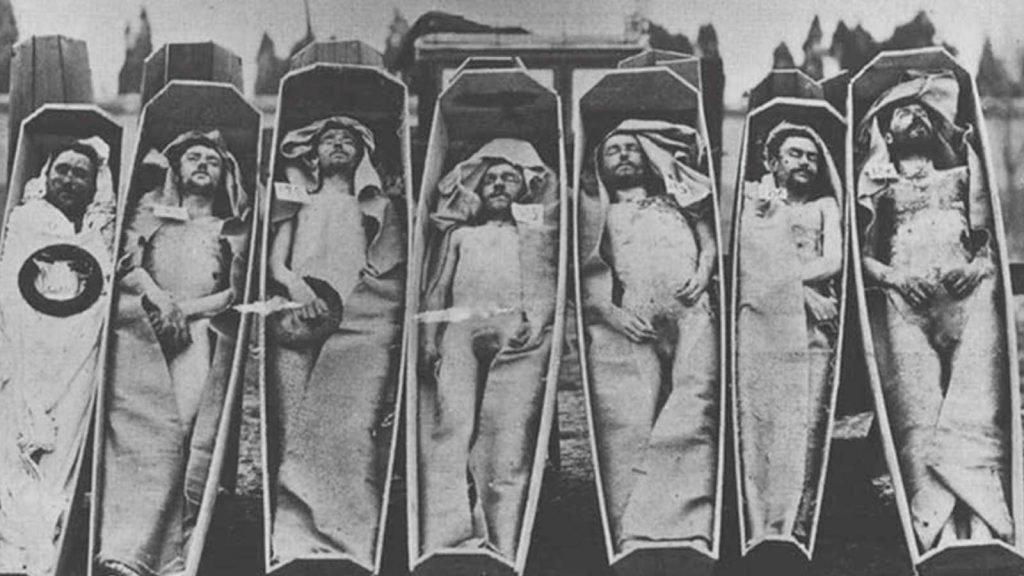

Il fanatismo della fotografia dominante è francamente impietoso… una roba da minorati mentali… tutti vogliono essere un qualsiasi Steve McCurry (cioè ambire alla gloria e al denaro che ne consegue) e pensare che nemmeno gli Steve McCurry sanno (o forse lo sanno bene) che è una gloria da straccioni… da pulitori di cessi dell’industria fotografica… è davvero terribile che un fotografo riesca a diventare celebre! Gli tocca passare per le riviste di moda, i ritratti delle star del cinema o della televisione o del giornalismo, peggio ancora andare in qualche guerra a fotografare bambini uccisi o mutilati dalle bombe intelligenti delle democrazie consumeriste… se non capita, poco male… c’è sempre una donna stuprata dai soldati, un vecchio accecato dalle esplosioni al fosforo o un bel genocidio da fotografare in colori folgoranti, pronto apposta per incassare un premio del World Press Photo (che com’è per tutti premi, è solo una zuffa fra bottegai)… desiderare le agnizioni del potere è la grande maledizione dell’umanità. Essere contro i rituali della fotografia significa stare dalla parte (cioè essere partigiani) degli ultimi, degli esclusi, degli oppressi e fare della propria vita un’opera d’arte.

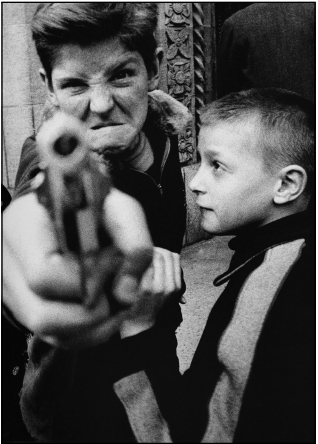

Man Ray, un maestro della luce. Nel bordello senza muri della fotografia, Ray rappresenta il profanatore di regole, il disertore di dogmi, l’occhio anarchico della surrealtà che fa a pezzi ciò che circola nel mondano d’autore degli anni ’20/’30, sostenuto all’epoca dalla rivista “Camera Work” di Alfred Stieglitz e dai suoi epigoni. Stieglitz è il mito storico più diffuso nella fotografia insegnata e pensare che una sola opera di Hine, Riis, Strand o Diane Arbus… fa tabula rasa di tutta la sua magnificenza fotografica, adatta più ai circoli della “buona borghesia” americana che alla radicalità dell’iconografia sociale della quale si è anche occupato (e male). Un solo esempio: la fotografia Terza classe (tanto citata nei corsi di fotografia applicata o nei libri di storia dell’immagine fissa), è un insulto per i migranti d’ogni terra e non uno sguardo di affrancamento e solidarietà verso popoli alla deriva delle miserie dei propri governi. Ciò che interessava Stieglitz (lo dice lui stesso), sono le linee del fumaiolo, le bretelle di un uomo nell’ombra e i cappelli di paglia delle donne in prima classe… la fame, la paura, la fine della dignità — il buon samaritano della fotografia — li lascia ai pezzenti schiacciati dal suo obiettivo sul fondo della stiva. Stieglitz, l’esteta della “povera gente”, andrebbe buttato ai pesci insieme alla sua fotografia, s’intende. Così, un po’ per gioco e un po’ mostrare che dalla “fotografia artistica” non nasce niente e dalla “fotografia di strada” sbocciano i poeti della disobbedienza.

Emmanuel Radnitzky (Man Ray) nasce a Philadelphia nel 1890. La famiglia si trasferisce a Brooklyn (New York) nel 1897 e nel 1913 il giovane Emmanuel abita nella comune anarchica di Ridgefield, nel New Jersey. Nel 1914 lascia perdere il suo nome e assume lo pseudonimo di Man Ray, con il quale passa nella storia radicale della fotografia. I suoi studi sono irregolari. Diserta ogni insegnamento istituzionale e invece della scuola frequenta il circolo anarchico “Francisco Ferrer” (rivoluzionario spagnolo fucilato per attività sovversive contro lo Stato: era stato il fondatore della “Scuola Moderna”, una nuova pedagogia scolastica nata sulla fine d’ogni autoritarismo degli insegnanti e lasciata libera alla fantasia dei ragazzi, più tardi ampiamente copiata). “Il surrealismo si è riconosciuto per la prima volta nello specchio nero dell’anarchia” (André Breton). Le correnti artistiche, come le dottrine, muoiono a causa di ciò che aveva assicurato il loro successo: la forca dello stile e il consenso che ne consegue.

Nel 1915 (in America) Ray fa la conoscenza di Duchamp e Picabia, fonda la rivista proto-dadaista “The Ridgefield Gazook” e allestisce la prima esposizione personale di dipinti e disegni alla “Daniel Gallery” di New York. Nel 1919 dà vita alla rivista d’arte “TNT” (che è l’anagramma della dinamite). Nel 1921 collabora (come organizzatore) ad un’esposizione di fotografie con Stieglitz… non hanno proprio gli stessi interessi per la demistificazione dei “segni” culturali imperanti e nemmeno s’intendono sull’inutilità dell’avanguardia artistica permessa e sostenuta da galleristi, critici, operatori del settore… Ray è di un’altra pasta creativa, lascia tutto e s’imbarca per l’Europa, va a Parigi. Qui pubblica la prima raccolta dei Rayographs, inizia a fare fotografia di moda, ritratti di amici, sperimentazioni. Sbarca il lunario, gioiosamente. Nel 1923 dirige il film, Le retour à la raison. Si affianca agli artisti Dada, entra nel movimento surrealista, collabora alla rivista “La Révolution Surréaliste” e si occupa di scenari teatrali. Nel 1929 esce un piccolo album di fotografie erotiche, corredato con le poesie di Aragon e Péret. È ormai un “maestro della luce” che ha rotto con tutti i “santini” di fabbricazione e riproduzione dell’immaginario fotografico.

I corsari della visione liberata (come Ray) hanno messo in discussione le certezze dei valori stabiliti e mostrato che i possessori della storia sono anche gli aguzzini di ogni forma di bellezza (non solo di popoli interi). Per Ray l’arte non era da nessuna parte se non nell’esperienza di ciascuno. “Man Ray è appunto l’artista che dipingeva per non dipingere, che fotografava per non fotografare, che creava per non creare, ma per permettere agli altri di viaggiare nella profondità della sua opera verso una meta imprevedibile. L’arte non è nell’immediatezza ma in questo futuro che tutti gli uomini dovranno un giorno raggiungere dopo un lunghissimo cammino, è una meta ed un bagliore, ma soprattutto uno stimolo a sperare i confini delle verità convenzionali” (Janus). La forza etica/estetica di Ray è di avere fatto dell’arte della fotografia qualcosa che va contro l’arte della mediocrità. La fotografia non nasce dentro la macchina fotografica ma nell’occhio anarchico (profanatore di ogni regola) del fotografo, sempre. L’uomo fotografico è l’uomo che dice no! all’alfabetizzazione della fotografia mercantile e riacquista l’irriverenza dello sguardo. L’uomo fotografico rovescia il sapere degli schiavi e s’identifica con gli emarginati, i senza voce, gli oppressi… l’uomo fotografico usa gli strumenti della comunicazione (non solo fotografica) per porre fine alla menzogna, alla colonizzazione, alla violenza e si affranca a quelli che vedono e sostengono la rinascita, la speranza, l’insorgenza dei popoli impoveriti… ai “quasi adatti” che dissipano le loro esistenze come viatico verso una società più bella e più giusta.

In questo senso, Ray è stato fautore di un pensiero libertario tra i più audaci del ‘900. La sua scrittura a/fotografica eversiva si è fatta portatrice d’indecenze indicibili, sovente sprezzanti, che cantavano il “non visibile” come “colpo di mano” con ciò che era concepito e vissuto come “realtà… la sua opera tutta è un canto atonale alla lingua dominante e una sorta di “ferita caustica” della quotidianità che ha perturbato i sonni dell’ordine stabilito. La filosofia anarchica di Man Ray sborda nelle provocazioni affabulative che dissemina nei cieli svaligiati dell’arte. I suoi lavori sono una specie di “album di famiglia” composto di nudi contaminati, frammenti d’immagini, tracce di luce che vogliono “sostenere l’espressione lirica dei desideri comuni”, diceva. Certo è che molte fotografie di Ray esprimono in/direttamente i desideri dell’autore, le emozioni, le grida di rivolta contro gli scranni perbenisti delle ideologie e i sacrari (menzogneri) delle fedi. Quando l’ortodossia, la banalità o il martirio sono messi al bando, la creatività ereticale concorre alla caduta di ogni autoritarismo… in nome dell’obbedienza sclerotizzata ad ogni potere, i roghi contro gli eretici non sono mai stati spenti… l’artista che s’inginocchia alle convenienze e al timore del silenzio, a tutto mira, tranne che all’arroganza del sistema che lo alleva a servo delle arti e dei mestieri. Figura il grado esatto dell’agonia di una società esausta.

2. L’occhio anarchico della fotografia

Le fotografie d’affezione. La poetica eversiva di Ray (la pittura a strappo, l’acquerello su carta vetrata, la fotografia “solarizzata”…) dequalifica il tempo storico nel quale nasce e si sviluppa. Le sue opere non datano un secolo, lo denudano e accendono i falò estetici dei secoli a venire, non solo nell’arte. Ray irride l’origine della fotografia come gioco borghese di metà Ottocento e si chiama fuori da tutte le banalità del mercimonio d’arredamento a venire. Ray non è (solo) un fotografo, è un “creatore d’immagini” e, come sappiamo, anche gli “oggetti d’affezione” (sculture, interventi, collages…) da lui stesso fotografati, diventano icone importanti per comprendere il suo percorso di “artista maledetto”. La Venus restaurée (1936), l’Auto-portrait (1932) o Book-binding (1953) contengono quello che l’artista chiamava il senso comune del mistero: “Mistero: quella era la parola chiave che mi stava a cuore. Tutti amano il mistero, ma a tutti piace anche la soluzione del mistero. E io cominciavo dalla soluzione” (Man Ray). Ci sono più meraviglie in un bicchiere di vino di quante ce ne sono tra la terra e il cielo. A Parigi, Ray intreccia le proprie passioni libertarie con quelle di Breton, Rigaut, Argon, Eluard, Fraenkel, Soupault, Picabia, Tzara… le sue fotografie diventano “cose d’arte”, “pezzi” di una surrealtà, sovente amara, altre volte invisa, tuttavia sempre folgorati da una bellezza ereticale senza uguali. Non importa molto sapere come scopre i Rayogrammes e nemmeno se è stato il primo a fare della fotografia senza macchina fotografica un gesto di comunicazione artistica… ciò che vale è l’insolenza dell’immaginario liberato che usciva dalla sua camera oscura (poteva essere il cesso di un albergo, quello di un amico o del suo studio). Nel Dictionnaire abrégé du Surrealisme si legge: “Rayogramma: fotografia ottenuta grazie alla semplice interposizione dell’oggetto tra la pellicola sensibile e la fonte luminosa. — Prese nel momento di un distacco visuale, durante periodi di contatto emozionale, queste immagini sono l’ossidazione dei residui, fissati da fenomeni luminosi e chimici, degli organismi viventi. M.R.”. Un’opera artistica diventa universale quando illumina intelletti che non ne comprendono la portata eversiva ma in qualche modo ne restano coinvolti.

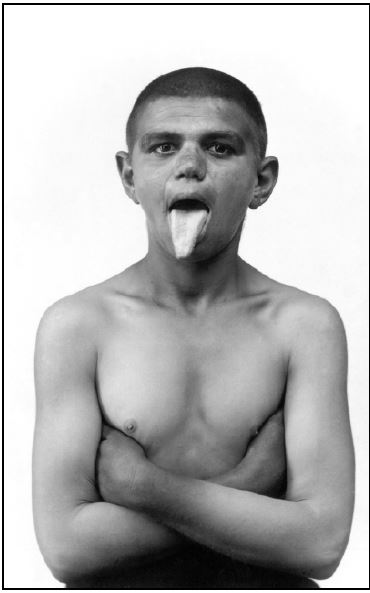

Ray si muove in molti campi artistici e non cede mai alla propria morale di “fuori gioco”. Le fotografie di moda, nudi, copertine di riviste, volumi di poesie, ritratti di artisti o personaggi della “crema aristocratica” parigina sfilano davanti alla sua fotocamera… pittori, musicisti, scultori come Brancusi, Dalì, Matisse, Giacometti, Braque, Tanguy… sono ritrattati alla maniera della marchesa Casati, il conte di Beaumont, i visconti di Noailles, l’Aga Khan… e come la pittura, estremamente personale, intima, tattile… anche la fotografia di Ray conserva quel senso dell’ironico e del sarcastico non sempre compresi della critica e nemmeno dal pubblico. — Il ritratto di Brancusi (1933), l’accendino firmato Man Ray o la donna nuda di spalle con i segni del violino sulla schiena, Le violon d’ingres (1924) —, senza menzionare la stupenda serie di volti maschili e femminili… esprimono un’età della fotografia del desiderio che non appartiene a nessuna categoria se non a quella amabile del cuore.

Anche il cinema minimale, surreale, epifanico di Ray (Le retour à la raison, Le Cœur à barbe, Emak Bakia, L’étoile de mer o Les Mystères du Château de Dé), contiene le stesse poetiche degli “oggetti d’affezione”, fotografie, Rayogrammes o dipinti… figura il rovesciamento dello sguardo nel quale Ray indica le strade di diserzione e la contaminazione della civiltà contemporanea. Non cerca l’approvazione generalizzata ma lo scandalo come sorriso acido di fronte all’immondizia dell’arte prostituita. Il suo apporto (insieme a Ernst, Calder, Duchamp e Léger) al film di Hans Richter (girato in America), Dreams That Money Can Buy (Sogni che il denaro può comprare, 1947) non è di poco conto e questo film, che è una sorta di antologia dei postulati del Dadaismo e del Surrealismo, resta uno dei più radicali attacchi contro la mortificazione dell’intelligenza.

Quando le armate di Hitler conquistano la Francia, Ray fugge a New York, poi si stabilisce a Hollywood. Vive di pittura, fotografie, conferenze… in una di queste osserva: “Il problema del progresso, di ciò che sia buono o non lo sia, in arte, domina ogni discorso. Nessuno ha mai l’idea che la pittura [la fotografia, il cinema, la letteratura, l’utopia radicale di sognare un mondo diverso…] possa essere un piacere, come bere o mangiare. Certo, ho sentito dire più volte una frase del tipo: Non ne so nulla d’arte, ma so che questo mi piace. Il che, in realtà, vuol significare: Amo solo ciò che conosco. Da cui viene la conclusione: Ho paura ad amare ciò che non conosco: potrei anche sbagliare” (Man Ray). I franamenti della pubblicistica superficiale, la schedografia scolastica o gli eccidi della critica prezzolata sono tutti in queste parole.

Nel 1951 Ray torna a Parigi, sperimenta la fotografia a colori, un sistema nuovo che non consente la riproduzione ma opere uniche e allora lo abbandona. Come Benjamin, non vedeva l’arte come appropriazione esclusiva di una parte della società, quella ricca. Qui si aprirebbe un baratro di interpretazioni. Certo, non è giusto che il valore di un’opera d’arte sia in mano a pochi mercanti, galleristi o trafficanti in tutto… sono loro a determinare il prezzo di un “prodotto dell’ingegno” (non il valore vero) e fanno la fortuna di un artista quanto di un cretino… forse non è meno brutto e volgare deputare ai supermercati lo smercio di opere d’arte alla stregua di verdure e detersivi. L’assassinio delle “belle arti” comunque è sempre auspicabile.

Ray lavora a dipinti, fotografie, “frammenti” d’arte con in testa le lezioni di Paolo Uccello e Leonardo Da Vinci… usa fotometri, caleidofotoregistratori, fototecniche più disparate e dice che “la fotologia è superiore alla pittura. È più varia. La resa pecuniaria maggiore. Gli devo la mia fortuna.

In ogni caso, un fotometrico anche mediocremente esercitato può, al monodimanofoto, osservare un numero maggiore di colori di quanto non capiti al più abile pittore, nello stesso tempo, con lo stesso strumento. Grazie ed esso ho potuto dipingere tanto.

L’avvenire è dunque della filofotia” (Man Ray). Di là dalle affermazioni tecniche di Ray, in pittura, come in fotografia, l’artista riesce a liberarsi del passato e a deridere tutto quanto è l’immacolata concezione dell’arte, non tanto nell’opera compiuta, quanto nel processo e nel rapporto tra “pezzo d’arte” e vita corrente. Man Ray muore a Parigi nel 1976. I suoi “oggetti d’affezione”, realizzati nei più diversi cammini artistici (pittura, fotografia, cinema, teatro, scultura, grafica…) hanno influenzato in maniera continuativa, sovente completamente errata, non soltanto il modo di fare arte ma anche quello di vedere l’uomo che divelte i saperi codificati del proprio tempo.

Articolo tratto da “Fotografia in rivolta” di Pino Bertelli

Edito da Interno4 Edizioni ©2019

Altri articoli di questo autore

La zona d’interesse (2023) di Jonathan Glazer

Elio Ruffo. Sul Cinema della disperanza (parte quinta)

Elio Ruffo. Sul Cinema della disperanza (parte quarta)

Elio Ruffo. Sul Cinema della disperanza (parte terza)

Elio Ruffo. Sul Cinema della disperanza (parte seconda)

Elio Ruffo. Sul Cinema della disperanza (parte prima)

Commentari sulla macchina/cinema nello spettacolo dell’Apocalisse

Ognuno per sé e la fotografia contro tutti! – quinta parte

Ognuno per sé e la fotografia contro tutti! – quarta parte

Ognuno per sé e la fotografia contro tutti! – seconda parte

C’è ancora domani (2023), di Paola Cortellesi

Ognuno per sé e la fotografia contro tutti!

LA CITTÀ DELL’ACCIAIO NELL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO LUCCHINI PIOMBINO 1940 / 1990

Diane Arbus Della fotografia trasgressiva. Dall‘estetica dei “Freaks” all‘etica della ribellione (Parte prima)

Gisèle Freund – Sulla fotografia delle passioni

Marialba Russo – Sulla fotografia mediterranea

Francesca Woodman – Sulla fotografia dell’esistenza

GLI SCUGNIZZI / CARACCIOLINI: IMMAGINI DI UNA MEMORIA NAPOLETANA 4° Parte

Sulla fotografia di resistenza dei ghetti L’antisemitismo, i carnefici di Hitler e gli anarchici nei forni (parte sesta)

Sulla fotografia di resistenza dei ghetti L’antisemitismo, i carnefici di Hitler e gli anarchici nei forni (parte quinta)

Gente dell’Arcipelago Toscano Ritratti di mare, di pietra, di ferro, di vento

GLI SCUGNIZZI / CARACCIOLINI: IMMAGINI DI UNA MEMORIA NAPOLETANA 3° Parte

GLI SCUGNIZZI / CARACCIOLINI: IMMAGINI DI UNA MEMORIA NAPOLETANA 2° Parte

GLI SCUGNIZZI / CARACCIOLINI: IMMAGINI DI UNA MEMORIA NAPOLETANA I° Parte

PAOLA AGOSTi – Sulla fotografia DELL’INDIGNAZIONE

Nancy “Nan” Goldin è una fotografa di notevole talento visionario.

ALEXANDRA BOULAT – Il coraggio della fotografia

GIAN PAOLO BARBIERI – SULLA FOTOGRAFIA DELLA SEDUZIONE

Sulla fotografia di resistenza dei ghetti L’antisemitismo, i carnefici di Hitler e gli anarchici nei forni (parte terza)

André Adolphe Eugéne Disderi sulla fotografia della “BELLA” BORGHESIA

Giuseppe “Gegè” Primoli Conte e fotografo della belle époque

Sulla fotografia di resistenza dei ghetti L’antisemitismo, i carnefici di Hitler e gli anarchici nei forni (parte seconda)

Sulla fotografia di resistenza dei ghetti L’antisemitismo, i carnefici di Hitler e gli anarchici nei forni (parte prima)

Album Auschwitz sulla fotografia criminale nazista (parte terza)

Album Auschwitz sulla fotografia criminale nazista (parte seconda)

Album Auschwitz sulla fotografia criminale nazista (parte prima)

Tommaso Le Pera Della fotografia immaginista scritta sull’acqua del teatro e sulla filosofia gnostica degli occhi chiusi (parte IV))

Tommaso Le Pera Della fotografia immaginista scritta sull’acqua del teatro e sulla filosofia gnostica degli occhi chiusi

Fino all’ultimo respiro del cinema-Duende di Jean-Luc Godard

Andrè Adolphe Eugène Disdéri. Sulla fotografia della “bella” borghesia.

Oliviero Toscani. Sulla fotografia sovversiva della bellezza

Steve McCurry – Sulla fotografia dello spettacolo

Lisette Model. Sulla fotografia del disinganno

“Lettera rivista e scorretta” – Lettera di Pino Bertelli alla redazione in accompagnamento all’articolo “Georges Angéli. Sulla fotografia in clandestinità a Buchenwald”

Georges Angéli – Sulla fotografia in clandestinità a Buchenwald (Parte II)

A ricordo di Letizia Battaglia, Poyetica Campobasso 2019

Vivian Maier Sulla fotografia della vita quotidiana (Parte III)

Leni Riefenstahl (“Era carina come una svastica”, diceva…) – Parte VI

Georges Angéli – Sulla fotografia in clandestinità a Buchenwald (Parte I)

Pino Bertelli è nato in una città-fabbrica della Toscana, tra Il mio corpo ti scalderà e Roma città aperta. Dottore in niente, fotografo di strada, film-maker, critico di cinema e fotografia. I suoi lavori sono affabulati su tematiche della diversità, dell’emarginazione, dell’accoglienza, della migrazione, della libertà, dell’amore dell’uomo per l’uomo come utopia possibile. È uno dei punti centrali della critica radicale neo-situazionista italiana.

No comment yet, add your voice below!