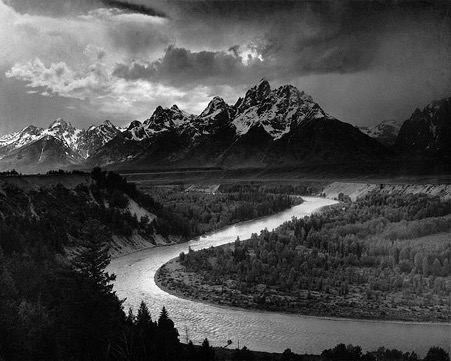

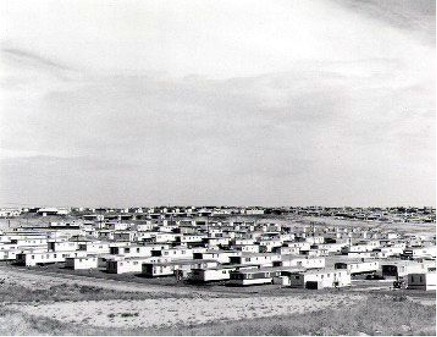

Le fotografie dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento nel continente nordamericano hanno contribuito a creare l’immaginario del paesaggio sconfinato legato alla dimensione grandiosa, incontaminata, sacra della Natura. Nella fotografia intorno al 1970 si assiste ad una svolta epocale dove il ruolo della natura e del paesaggio comincia a cambiare radicalmente. Le foto di Ansel Adams mostravano montagne e fiumi con tonalità di fondo scure, quasi cupe e, minacciose con qualche lampo di luce che tagliava boschi. L’umanità, la civiltà sono completamente assenti, niente ricorda l’opera umana, come se il paesaggio fosse pure, incontaminato. Nelle fotografie di Robert Adams, invece, vedremo fotografie pervase da una luce abbagliante con contrasti di ombre delle case dove, la civiltà presente con gruppi di edifici o interi insediamenti che si espandono sulla pianura.

Una presa di coscienza che l’idea di natura, fino ad allora predominante nella fotografia forse, non coincideva più con la realtà del paesaggio. Con la poesia di Walt Whitman

“datemi il fulgido sole silente… datemi il prato ove cresce l’erba… datemi notti dove possa guardare le stelle a ovest del Mississipi…”

abbiamo quella voce poetica di un movimento prima con O’Sullivan e William Henry Jacksone, poi con Weston e Ansel Adams che ci raccontano una fotografia di una natura grandiosa, incontaminata e sacra, idealizzata e stilizzata fino ad incarnare ciò che è eterno. Il paesaggio, corpo incontaminato, contrapposto in seguito al corpo della città, quello che era una angolo di natura in seguito, è tipicamente colonizzato da case, rifiuti e cose abbandonate. Il paesaggio diventa territorio, limitante, emarginante ma soprattutto occupato. Nel 1979 fu Lewis Baltz a a fotografare Park City, un progetto immobiliare di grande respiro dal quale i costruttori attendevano lauti profitti, fotografie che ritraevano l’interno degli edifici dove non era mai chiaro se c’era costruzione o smantellamento di qualcosa. Gli anni 80’ sono stati poi caratterizzati da una fotografia che “voleva mostrare cosa succedeva là fuori”, si ritraevano soggetti nel solco del concettualismo e dello strutturalismo e, per quanto riguarda il linguaggio figurativo, una fotografia che aveva come modelli Eugene Atget o Walker Evans. La fotografia diventava sempre più uno strumento di indagine e ricerca.

La terra è diventata il campo di battaglia dei grandi interessi economici: viene conquistata, sfruttata e commercializzata. Da quella fotografia oggi ci troviamo dinanzi un progetto con immagini di ampio respiro.

Il progetto Antropocene è un’esplorazione multimediale che documenta l’indelebile impronta umana sulla terra e, lo fa con un’esplorazione a 360°. Dalle barriere frangiflutti edificate sul 60% delle coste cinesi alle ciclopiche macchine costruite in Germania, dalle psichedeliche miniere di potassio nei monti Urali in Russia alla devastazione della Grande barriera corallina australiana, dalle surreali vasche di evaporazione del litio nel Deserto di Atacama alle cave di marmo di Carrara e ad una delle più grandi discariche del mondo a Dandora, in Kenya.

Antropocene è frutto della collaborazione quadriennale tra gli autori il fotografo Edward Burtynsky e i registi e videomaker Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier che, combinando arte, cinema, realtà aumentata e ricerca scientifica, documentano i cambiamenti che l’uomo ha impresso sul pianeta e testimoniano gli effetti delle attività umane sui processi naturali.

La ricerca è volta a dimostrare che gli esseri umani sono diventati la singola forza più determinante sul pianeta. La formazione del pianeta mediante l’estrazione mineraria, l’urbanizzazione, l’industrializzazione e l’agricoltura. La proliferazione delle dighe e la frequente deviazione dei corsi d’acqua; l’eccesso di CO2 e l’acidificazione degli oceani dovuti al cambiamento climatico.

E poi: la presenza pervasiva e globale della plastica, del cemento e di altri tecno-fossili e un’impennata senza precedenti nei tassi di deforestazione ed estinzione. Queste incursioni umane su scala planetaria – argomentano gli scienziati – sono così pesanti che i loro effetti sono destinati a perdurare e a influenzare il corso delle ere geologiche.

Si sta parlando molto dell’Antropocene, l’era degli esseri umani. Ci si chiede quando è iniziata, chi ne è responsabile, come possiamo prevenire ulteriori cambiamenti, rallentarli. Il quesito principale è: che cosa significa essere degli esseri umani su questo pianeta, ora che abbiamo irrimediabilmente revocato l’equilibrio dei suoi sistemi?

Cambiamenti che hanno interferito con il clima globale, trasformandolo, abbiamo acidificato le nostre acque, dato inizio all’estinzione di massa della biodiversità, modificato gli ecosistemi che ci permettono di vivere, inquinato mare e terra. Tutto questo mentre continuiamo a riprodurci ad una velocità che richiede sempre più risorse.

Tre artisti hanno deciso insieme di raccontare con fotografie e film tutto ciò, hanno deciso insieme quali luoghi visitare e sempre insieme si sono recati in ognuno di essi. Nella mostra, i murali ad alta risoluzione sono tra le fotografie più grandi mai create fino ad oggi, misurano dai 3,7 ai 7,3 metri, realizzati mettendo insieme centinaia di fotografia individuali focalizzando così in tutta l’immagine gli immensi panorami, presentando dettagli straordinari che vanno ben oltre ciò che può cogliere l’occhio umano. Per il progetto Antropocene l’ambito d’esplorazione dei tre artisti è il mondo della tecnologia esperienziale. La realtà virtuale e quella aumentata hanno guadagnato molta popolarità negli ultimi anni, basta pensare che il New York Times ha iniziato a considerare sia la realtà virtuale che quella aumentata come nuove modalità di narrazione.

Il progetto in tutte le sue sfaccettature è l’ultimo capitolo di un continuo tentativo di galvanizzare un ampio sostegno, non solo per migliorare la gestione delle risorse della terra ma, anche per creare un nuovo rapporto con il pianeta attraverso l’esperienza estetica, attraverso il lavoro di Burtynsky, Baichwal e Pencier, veniamo messi a confronto con un mondo che abitiamo ma, che non riusciamo a vedere con facilità.

Rapportarci ai luoghi che modifichiamo con le nostre azioni ma, che forse non vedremo mai, testimonia che, come specie, il nostro potere è se non illimitato certamente sufficiente per essere decisivo. Gli artisti ci chiedono di considerare attentamente come esercitare quel potere nel presente.

Possiamo ancora rallentare questo processo?

Cosa dobbiamo fare? Queste domande rivelano la nostra insicurezza. Fornire risposte precise è difficile, se non impossibile. Certo è che “abbiamo turbato e alterato il clima globale, inquinato terra e mare. Antropocene è la sfida a prendere definitivamente in mano il destino del pianeta con l’ingegneria climatica, le geoingegneria, l’ingegneria genetica. Il piano, dunque, sarebbe quello di interferire con la natura sfruttando lo stato delle conoscenze presenti e future ed evitando cosi un possibile collasso. Questa presa di posizione cela in sé l’idea di un Tranumanesimo, la fiducia in un essenziale progresso del genere umano con l’ausilio della scienza e della tecnologia.” Un video di Jennifer Baichwal e Nicholas De Pencier “Esplosione alberi pericolosi” Cathedral Grove di Vancouver Island, in Canada, ci mostra un’esplosione che squarcia la foresta facendo volare rami e cortecce. Si fanno “brillare”, esplodere, questi alberi per accelerare il processo naturale che vede le parti degli alberi stessi ritornare al suolo della foresta. Un video che ferma il nostro sguardo in contemplazione, dalla distruzione alla naturale rinascita.

Questo ci ricorda come l’artista registra la situazione senza giudicare, contrastando scale e dettaglio nel tentativo di promuovere la polemica o il sensazionalismo. Il loro obiettivo è duplice: rallentano l’azione, sdrammatizzano l’evento, lasciano campo libero allo sguardo dell’osservatore, ci consentono di stabilire il nostro punto di vista e di farci un’opinione personale. Al tempo stesso mostrano i fatti in un contesto più ampio, li rendono accessibili sul piano razionale, oltre che emotivo. Dopo aver visto le meravigliose immagini in mostra, importante è certo l’ausilio dell’arte che si svela nella natura nonostante la sua sofferenza, immagini di un’estetica incredibile (la fotografia delle miniere di potassio di Berezniki, Siberia) che sembrano dirci che nessuna distruzione può placare la bellezza della natura, e che forse, c’è ancora speranza imparando da essa.

Altri articoli di questo autore

Gente di Piombino – Presentazione del libro di Pino Bertelli

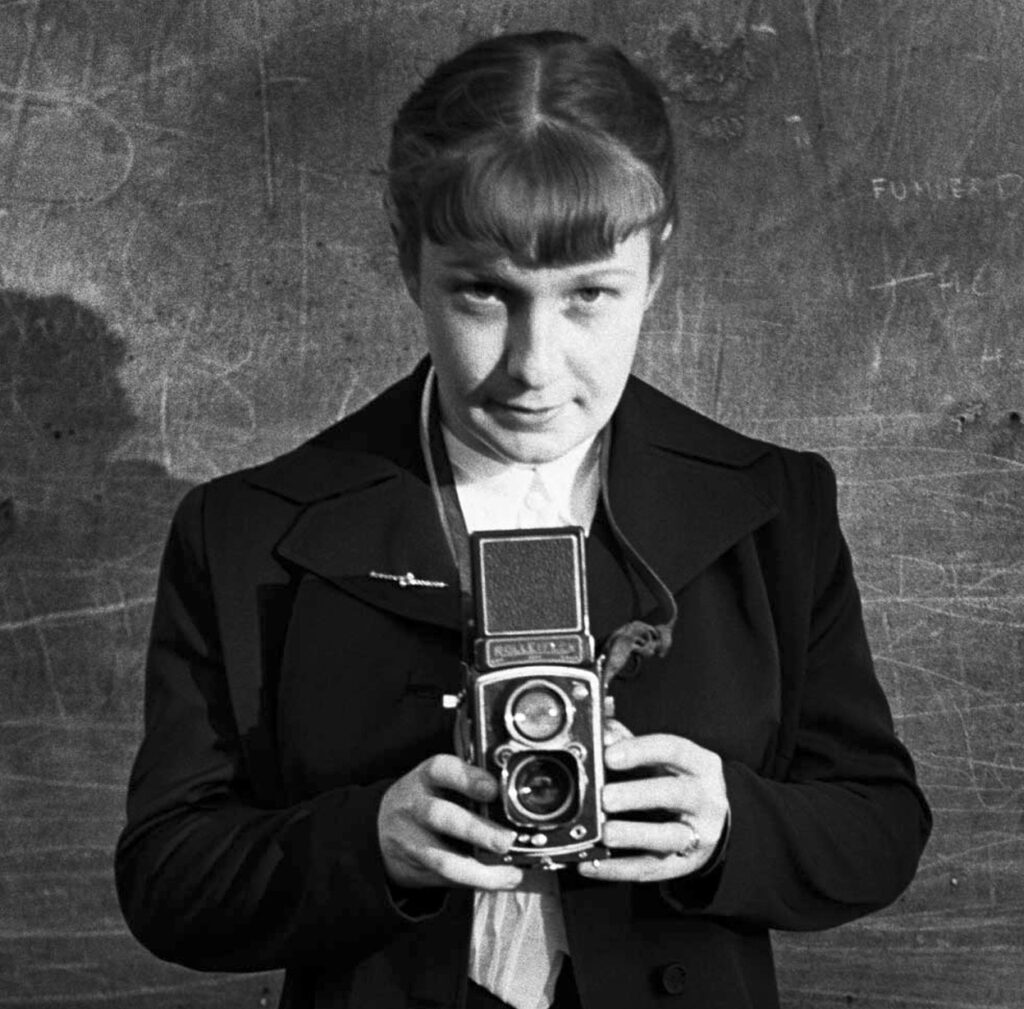

Sabine Weiss: La poesia dell’istante

Dove è finita la fotografia

Come una scintilla – su Letizia Battaglia

Lee Miller, la fotografa surrealista [Maria Di Pietro]

Maria Di Pietro

Maria Di Pietro è nata nel sud Italia, nella Campania Felix, in provincia di Napoli.

Si laurea all’Accademia di Belle Arti di Napoli approfondendo un percorso volto alla fotografia, discutendo una tesi con la storica e critica dell’arte Ennery Taramelli. La sua vocazione è in tutta la sua passione carnale verso ogni forma di scrittura per immagini che, strada facendo ha preso corpo documentando con una macchina fotografica, i soprusi e le ingiustizie alla sua terra, tristemente famosa come terradeifuochi… Leggi tutto

No comment yet, add your voice below!