La macchina fotografica ci solleva dal peso della memoria. Come Dio, ci sorveglia e sorveglia in nostra vece. Ma nessun altro Dio è mai stato così cinico, poiché la macchina fotografica registra allo scopo di poter dimenticare.

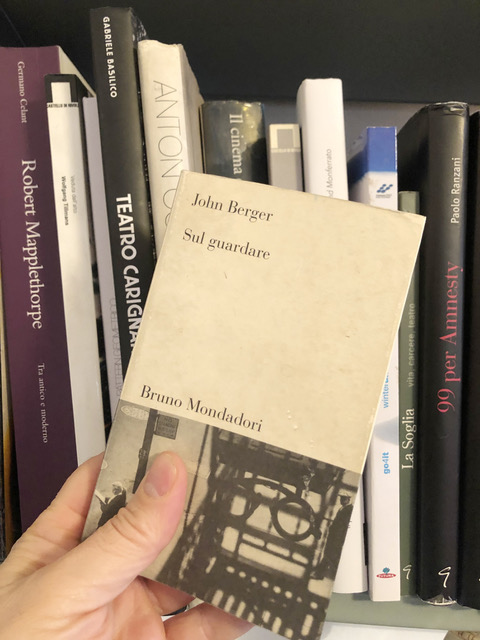

Ho un libro che tengo in un posto importante della mia libreria, lo comprai circa 20 anni fa, forse di più. Si intitola “Sul guardare”, devo ammettere che a quell’epoca lo comprai per curiosità del titolo, ero un giovane fotografo che cercava di capire qualcosa di più sulle immagini fotografiche, che non fosse solo “scattare”.

Dalla curiosità sono poi passato al vivo interesse e ormai al culto. Dopo la Camera Chiara di Roland Barthes e Lezioni di Fotografia di Ghirri, e prima dei testi di Flusser metto questo libro di Berger che si contende il posto con l’altro celebre libro dello stesso scrittore inglese – “Capire una fotografia”.

“Sul guardare” è un libricino piccolo, tascabile, da viaggio, o almeno lo è la mia versione edito da Mondadori Editori del 1990. Lo tenevo nella mia borsa fotografica e ogni tanto lo tiravo fuori per ampliare i miei dubbi. Ricordo che con un mio docente ci facevamo lunghe chiacchierate e anche discussioni, partendo proprio da dei capitoli di questo volume.

Di cosa parla? Rileggendo la prefazione possiamo riassumere qualcosa partendo da qui.

Osservare il linguaggio sgretolarsi in un’opera di Magritte. Scoprire la medesima, disperata assenza in un volto urlante di Bacon e in un animale antropomorfo di Walt Disney. Guardare il sangue nero e denso in una foto di guerra di Don McCullin. Scrutare l’abisso che si apre negli occhi di un elefante rinchiuso dietro le sbarre di uno zoo. Rivedere, a distanza di dieci anni, la pala d’altare di Grünewald a Colmar, e riconoscere la propria epoca tra le sfumature di una luce antica, dipinta cinque secoli prima. Sul guardare è un libro di immagini che interrogano la scrittura. Ma è tutta l’opera di John Berger a confermare questo vincolo indissolubile tra visione e linguaggio: dal guardare si irradia l’enigma del senso, si innesca il racconto come tentativo di fissare la propria esistenza nel tempo, che può assumere la forma di romanzo o critica d’arte, poesia o intervento politico.

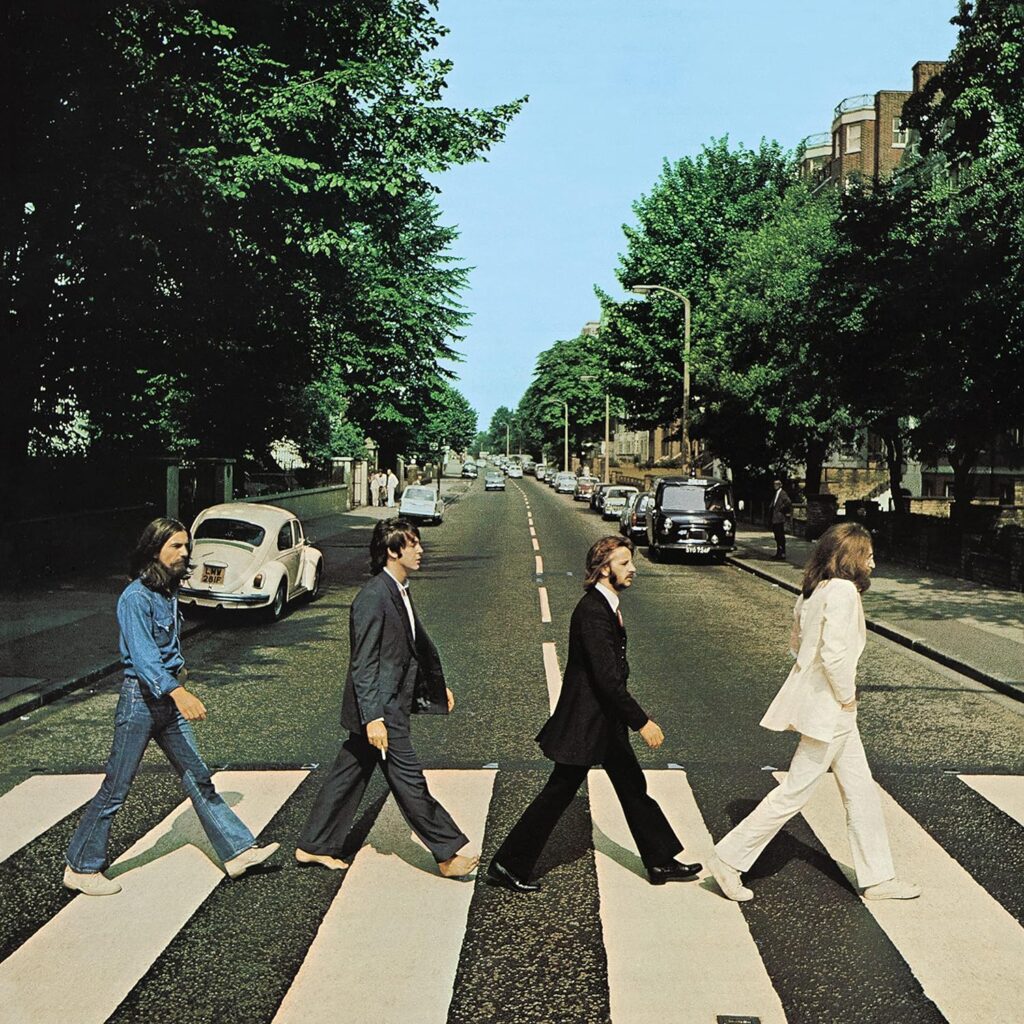

Il vedere viene prima delle parole. Il bambino guarda e riconosce prima di essere in grado di parlare. Attraversando il pensiero di Walter Benjamin e Susan Sontag, John Berger mette in luce come la fotografia abbia trasformato la memoria in spettacolo; analizzando la Tempesta di neve di Turner, si trova avvolto dalla violenza della natura come in un maelstrom; osservando una foto di Cartier-Bresson che ritrae Giacometti mentre cammina sotto la pioggia, riconosce la stessa solitudine che anima tutte le sue sculture. “Sul guardare” è un testo organico in cui ogni immagine è un evento inatteso e perturbante, ogni incontro con l’opera d’arte un’esperienza reale o, per usare le parole di John Berger, un «momento vissuto» che diviene scrittura. –

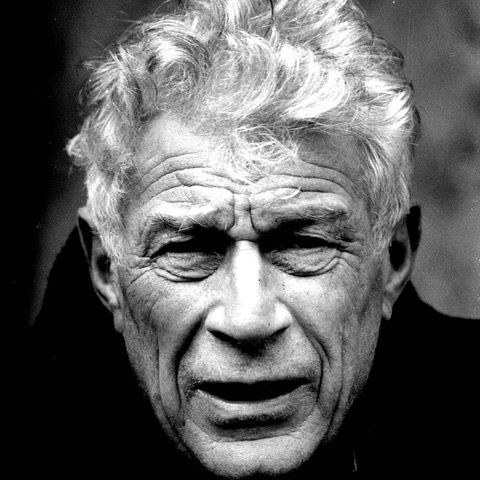

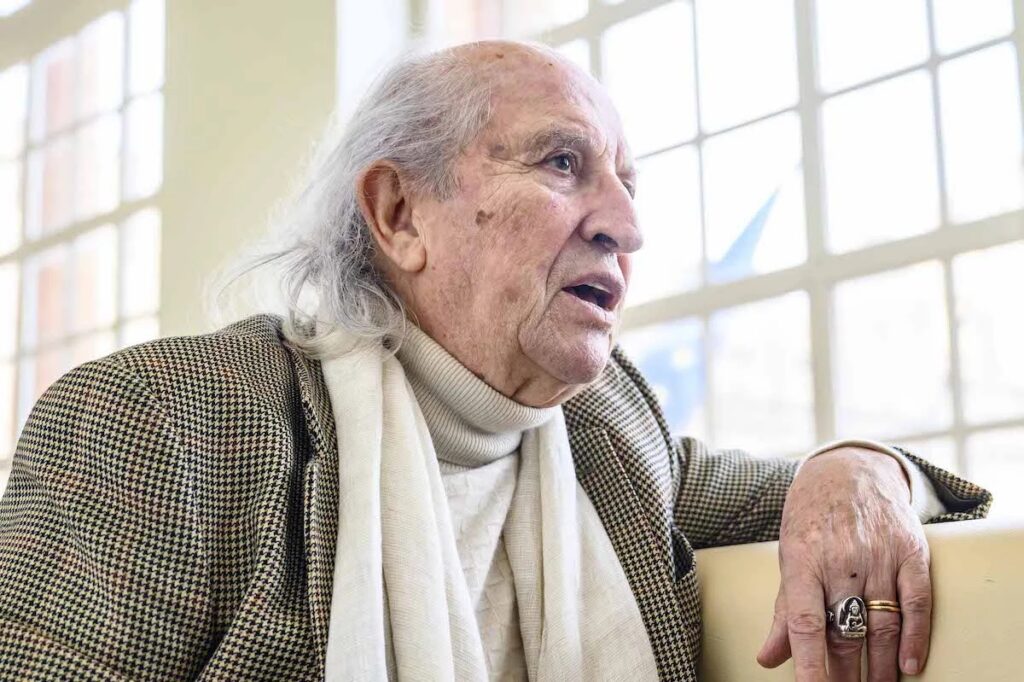

E chi è John Berger? Se non lo sapete allora dovete correre ai ripari, intanto vi porto qui qualche info in più.

John Berger (Londra, 5 novembre 1926 – Parigi, 2 gennaio 2017) narratore, saggista, romanziere, sceneggiatore, drammaturgo e critico ma anche pittore e poeta, il cui corpo di lavoro incarna la sua preoccupazione per il mistero duraturo della grande arte e l’esperienza vissuta degli oppressi. È stato uno degli scrittori più influenti a livello internazionale degli ultimi cinquant’anni, che ha esplorato le relazioni tra individuo e società, cultura e politica ed esperienza ed espressione in una serie di romanzi, libri, saggi, opere teatrali, film, collaborazioni fotografiche e prestazioni, impareggiabili nella loro diversità, ambizione e portata. Un intellettuale controcorrente, prima di tutto, ma anche un autore poliedrico, appartenuto alla generazione di Pier Paolo Pasolini e Roland Barthes, che si è interessato di arte, letteratura, poesia, filosofia, che ha praticato la pittura e il disegno, che ha scritto opere narrative come saggi sulla fotografia, su Picasso su Giacometti, su tutto ciò che gli uomini hanno fatto nel corso degli ultimi due secoli.

La sua serie televisiva e il libro “Ways of Seeing” hanno rivoluzionato il modo in cui le Belle Arti vengono lette e comprese, mentre il suo impegno con i contadini europei e la migrazione nella trilogia di narrativa “Into Their Labors” e “A Seventh Man” rappresentano modelli di empatia e intuizione.

Tra le tante domande che Berger pone nel libro c’è anche questa a cui prestare attenzione e trovare una vostra risposta:

– È diventato un fatto normale, per certi giornali a grande diffusione, pubblicare fotografie di guerra che qualche tempo fa sarebbero state censurate, perché ritenute troppo scioccanti. Tale evoluzione può attribuirsi al fatto che i giornalisti si siano a poco a poco resi conto che una vasta fascia di lettori è oggi consapevole degli orrori della guerra e vuole che sia loro mostrata la verità. in alternativa, si può sostenere che questi giornali siano ormai convinti che il pubblico sia impermeabile alle immagini violente e competono dunque liberamente sul terreno di un sensazionalismo sempre più brutale.

La prima ipotesi è troppo idealistica e la seconda evidentemente troppo cinica. I giornali pubblicano foto di guerra cariche di violenza perché il loro effetto non è quello che una volta ci si aspettava. La domanda che quindi dobbiamo porci é “che effetto producono esattamente queste fotografie?”.

Leggendo il libro potrete approfondire questo e altri temi.

Buona lettura a voi.

https://www.imdb.com/video/vi389198873?playlistId=nm0074237&ref_=nm_pr_ov_vi

Altri articoli di questo autore

HIROSHI SUGIMOTO – Tradurre il tempo in immagini

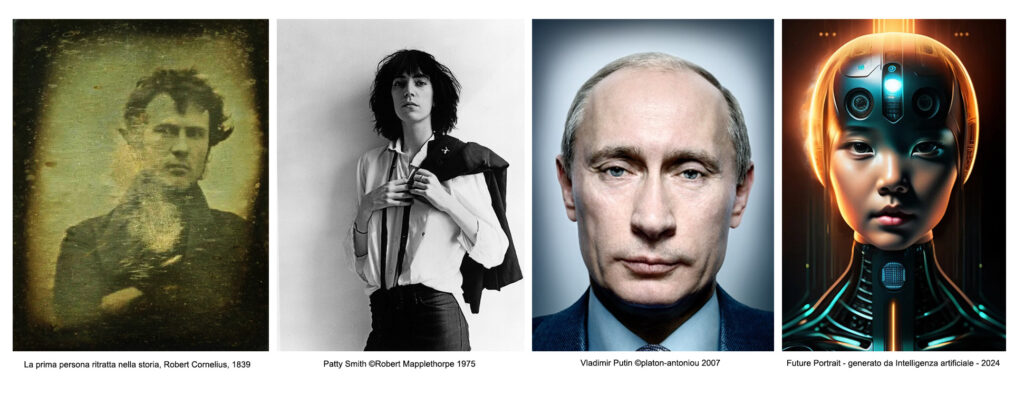

Paolo Ranzani: Il viaggio del Ritratto Fotografico (Breve storia e istruzioni per l’uso)

OLIVIERO TOSCANI : LA CACCA E’ L’UNICA COSA CHE SI FA SENZA COPIARE GLI ALTRI.

Adolfo Porry-Pastorel. Fotogiornalismo e piccioni viaggiatori

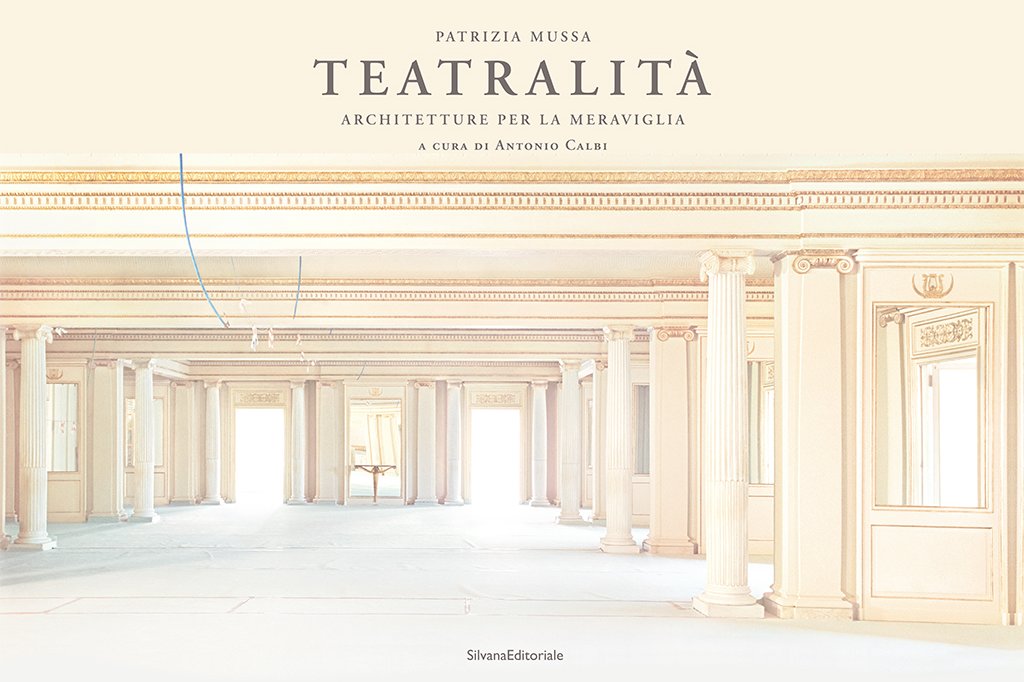

I ritratti di Teatri di Patrizia Mussa

SOPHIE CALLE “La fotografia come testimone di me stessa”

Marino Parisotto è morto. E lo ha fatto in un silenzio assurdo.

Vittorio Storaro – L’armonia e il conflitto tra luce, ombra e colori

André Kertész, prima di Bresson di Capa e di Brassai.

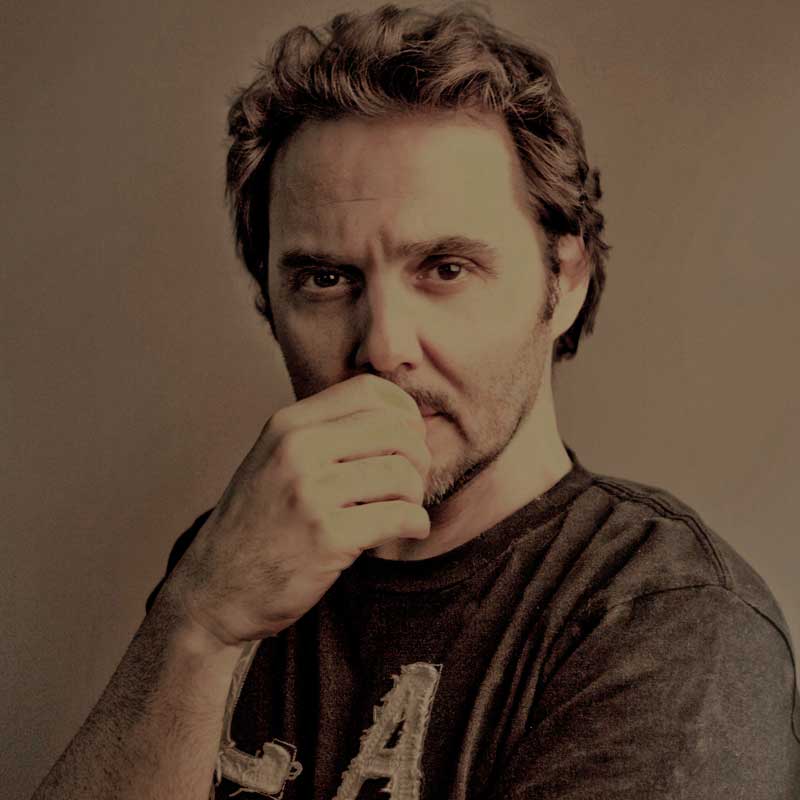

Fotografo ritrattista. Venti anni di esperienza nella fotografia di “people” spaziando dal ritratto per celebrity, beauty, adv e mantenendo sempre uno sguardo al reportage sociale.

Ha coordinato il dipartimento di fotografia dell’Istituto Europeo di Design ed è docente di Educazione al linguaggio fotografico presso la Raffles School, Università di design di Milano.

Il suo portfolio comprende lavori autoriali e commerciali per FIAT, Iveco, Lavazza, Chicco, Oréal e la pubblicazione di quattro libri fotografici: “Ecce Femina” (2000), “99 per Amnesty” (2003),

“La Soglia. Vita, carcere e teatro” (premio reportage Orvieto Prof. Photography Awards 2005),

“Go 4 it/Universiadi 2007”.

Ha curato l’immagine per vari personaggi dello spettacolo, Arturo Brachetti, Luciana Littizzetto, Fernanda Lessa, Antonella Elia, Neja, Eiffel65, Marco Berry, Levante …

Negli ultimi anni ha spostato la sua creatività anche alle riprese video, sia come regista che come direttore della fotografia, uno dei suoi lavori più premiati è il videoclip “Alfonso” della cantautrice Levante (oltre otto milioni di visualizzazioni).

Ha diretto il dipartimento di fotografia dello IED di Torino ed è docente di “Educazione al linguaggio fotografico” presso la RM Moda e design di Milano.

Paolo Ranzani è referente artistico 4k in merito al progetto “TORINO MOSAICO” del collettivo “DeadPhotoWorking”, progetto scelto per inaugurare “Luci d’Artista” a Torino.

E’ stato nominato da Giovanni Gastel presidente AFIP Torino.

Nel 2019 il lavoro fotografico sul teatro in carcere è stato ospite di Matera Capitale della Cultura.

Pubblicati e mostre:

“Ecce Femina” (2000),

“99 per Amnesty” (2003),

“La Soglia. Vita, carcere e teatro” (premio reportage Orvieto Prof. Photography Awards 2005),

“Go 4 you/Universiadi 2007” ,

Premio 2005 per il ciack award fotografo di scena

Premio 2007 fotografia creativa TAU VISUAL

Premio 2009 come miglior fotografo creativo editoriale

Ideatore e organizzatore del concorso fotografico internazionale OPEN PICS per il Salone del Libro di Torino – 2004

Dal 2017 scrive “Ap/Punti di vista” una rubrica bimestrale di fotografia sul magazine Torinerò.

No comment yet, add your voice below!